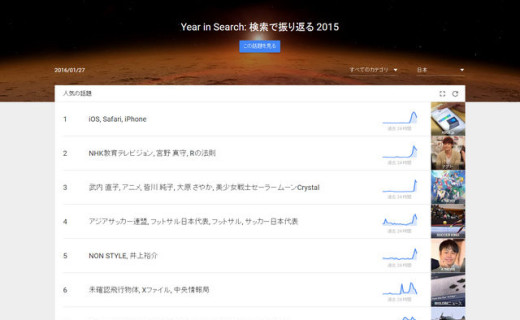

2013年7月に現代ビジネスに書かれていた「経済のプロ40名以上が明かす、ロボット時代に「生き残る会社」「なくなる仕事」~2020年の日本を大予測!」という記事がFacebookなどのSNSでも拡散され、すごく話題になりました。

たった7年と甘く見ないほうがいい。たとえば過去7年に倒産した企業を振り返ると、英会話のノヴァ、米大手証券リーマン・ブラザーズ、大和生命保険、貸金業のSFCG、穴吹工務店、百貨店の丸井今井、日本振興銀行、JAL(日本航空)、武富士、ウィルコム、半導体大手のエルピーダメモリ……。誰もが潰れないと思っていたはずの大企業が、時代の変化に逆らえずにいとも簡単に倒れた。

スマートフォンの急速な普及でパソコン産業が壊滅的な大打撃を受けるとは、7年前に誰が想像しただろうか。数千億円規模の大赤字を出すまでに落ちたパナソニックが、'08年に「22年ぶりに過去最高益を更新」と沸いていたことを憶えている人はいるだろうか。

これから起こる変化は、過去の変化よりも急激かつスピードが速い。専門家たちはそう口を揃える。その激流の中で生き残っていける企業はどこなのか。

私は、1975年生まれ、ちょうど大学生の頃に、山一證券が倒産したり北海道拓殖銀行が破たんしたりして、その頃も「誰もが潰れないと思っていたはずの大企業が・・・」ということが連日、テレビや新聞をにぎわせていたので、正直、何を今さらという感がありますが、とにかく今は、つぶれない会社なんてものは存在しないわけです。

(出典:wikipedia)

私たち世代には馴染みのある緑の公衆電話も、今ではほとんど見かけなくなりました。

当時はみんな持ってたテレフォンカードも、今は持ってる人はほとんどいないでしょう。

そんな今、公衆電話やテレフォンカードにまつわる仕事をしている人もほとんどいない。

だって、その仕事は無くなっちゃったんだから。

http://jp.reuters.com/article/alphabet-autos-selfdriving-idJPKCN0VJ0AO

“自動運転の人工知能はドライバー” 米運輸省が初判断

2月10日 14時56分アメリカで自動運転のルール作りが進むなか、アメリカ運輸省は、IT企業のグーグルが開発を進めている自動運転のための人工知能をドライバーとみなす初めての判断を示しました。

これは、アメリカ運輸省の道路交通安全局がグーグルの開発担当者に宛てた文書を公開して明らかにしたものです。

この中でアメリカ運輸省は、自動運転のための人工知能について、「伝統的な観点から見るとドライバーではない」としながらも、「人の存在なしで車が運転しているであれば、実際に運転しているものをドライバーだとみなすのが合理的だ」として、ドライバーとみなす初めての判断を示しました。

自動運転のルールを巡っては、カリフォルニア州の運輸当局が去年12月、安全を確保するため車には運転免許を持ったドライバーの存在が必要だという独自の規制案を公表したばかりでした。

IT企業のグーグルが開発を進めている人工知能をドライバーとみなすという今回のアメリカ運輸省の判断は、今後本格化する自動運転のルール作りに影響を与えそうです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160210/k10010404571000.html

いよいよ、アメリカでは、運転手のいない自動車が走り出すための法整備が進んでいるようです。

この流れは日本にやってくるのも、そう遠い将来ではなさそうです。

無人運転のタクシー、無人運転のバス、無人運転の電車・・・

どれだけの数の人の仕事がなくなるのでしょうか?

自動運転の法整備は、事故が起こった時の責任の所在がポイントになるのでしょうけど、もし、それがクリアされたら・・・

ついこないだも、ITmedia ビジネスオンラインに「人工知能と外国人に、私たちの仕事は奪われてしまうのか」という記事が掲載されていました。

「人工知能によって自分の仕事がなくなってしまうかもしれない。不安だ」と感じていらっしゃる人も多いかもしれませんが、人口が減るので人手不足に陥りますよね。

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1602/10/news011_6.html

この記事には、「日本は人口が減少しているので、近い将来、労働力不足になる」「円安の影響で、もはや外国人にとって日本は働くにあたり魅力のある国ではない」「人口が減って、外国人も働きにきてくれないとなると人手不足になるから、そう不安になることもない」と書かれていますので、ホッと胸をなでおろす人もいるのかもしれませんが、そう楽観視できないとは思います。

「代替されにくい職業」の特徴

土肥: 野村総合研究所と英オックスフォード大学は共同で「人工知能などで代替される確率」を試算されました。寺田さんはこの調査を分析されたわけですが、結果を見て「代替されにくい職業」に何か特徴はありますか?

寺田: 3つの特徴があることが分かりました。1つめは「創造性」。芸術や歴史学など抽象的な概念を整理・創出するために知識が要求されるもの。例えば、ゲームクリエーター、作曲家、マンガ家など。2つめは「コミュニケーション」。他者との協調や、他者の理解など、サービス志向性が求められるもの。例えば、カウンセラー、学校の先生、ケアマネージャーなど。3つめは「非定型」。データの分析や秩序的・体系的操作が求められないもの。例えば、俳優、経営コンサルタント、国際協力専門家など。

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1602/10/news011.html

「創造性」「コミュニケーション」「非定型」

あなたは、この3つ、自信ありますか?

今の時代、どんな仕事をするにしても、コミュニケーション能力は問われます。

いや、そんなことはないと思うのは自由ですが、コミュニケーション能力を問われないような仕事がロボットにとってかわられる時代は、すぐそこまで来ているような気がします。

今のうちに、自分のコミュニケーション能力を見つめなおし、磨いてみてはいかがでしょうか。