3月30日。会社のみんなでお花見をしました。

場所は、うちの会社からもほど近い、福岡市博多区の冷泉公園

冷泉公園は、普段は「1箇所でフルコースを堪能できるオススメの屋台エリア」ということで知られていたりもしますが、この時期は花見をする人でにぎわう場所でもあります。

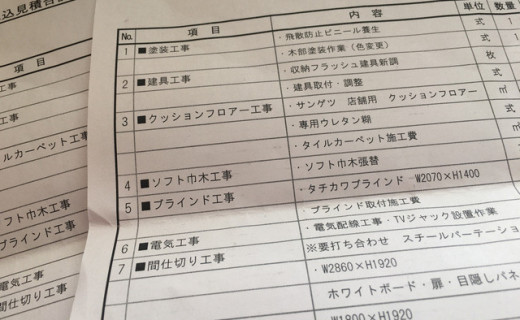

まぁ、そんなわけで、今回のお花見は、20代の男性スタッフが中心となり、あらかじめ予算を決めたり、当日は場所取りをしたり飲み物や食べ物を仕入れたりしていたわけですが。

お花見という日本の伝統的風習も、若いスタッフにとってはリーダーシップを発揮する絶好の機会なんだなと、自分が新入社員だった頃なども思い出しつつ、楽しませていただきました。

さて。

そもそもの「花見のルーツ」「花見の起源」って、ご存知でしょうか?

春になると桜の下で宴会をする、というのは日本ならではの風習。

そもそものルーツは、私たちの祖先が豊作を願う儀式にあるようです。

農民にとって花見は豊作祈願の行事でした。

古来より、田の神様は冬になると山へ行き、春になると里へおりると考えられていました。

「桜」の「さ」は早苗、早乙女、皐月などと同じように稲や田の神様をさし、「くら」は神様の座る場所という意味で(※)、春になっておりてきた田の神様が宿る木とされていたため、桜のもとで田の神様を迎えてもてなし、桜の咲き方でその年の収穫を占ったり、桜の開花期に種もみをまく準備をしたりしていました。

「お花見がもっと楽しくなる桜の基礎知識」

http://allabout.co.jp/gm/gc/220745/

日本には豊かな四季があります。

季節の移ろいを肌で感じることは、脳への直接的な刺激になります。

ですから、脳にとって、日本は非常に恵まれた環境だと言えるかもしれません。

環境の変化に敏感になることは、何よりの「脱・自動化」になります。

「脱・自動化」とは、一言で言えば、生活の中から”慣れ”を排除するということです。

「いつも同じことをしているなぁ」と感じることがあれば、少し違った方法でやってみる。

あえて今まで経験していなかったことに挑戦して、カチカチに固まった脳に揺さぶりをかける。

これが「脱・自動化」です。

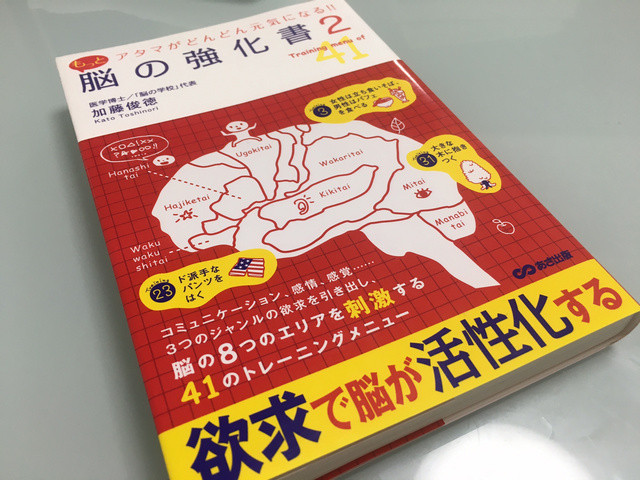

「脳の強化書2」(著者:加藤俊徳/出版社:あさ出版)

桜の木の下で宴会をする。

言ってみれば、これは「日常を離れた行為」なわけで、そう考えると、日ごろカチカチに固まってしまいがちな脳にも良い効果を与えるのも期待できそうです。

遊びが人を成長させる。

そう言う人もいるわけですが、これって脳科学的にもよい効果が見込める話なんじゃないかな?

そういうことを、ふと思う次第です。